音楽雑誌『ロッキング・オン』の創業者であり初代編集長、『サウンドストリート』などのラジオDJ、『ロック・イン・ジャパン・フェスティバル』などフェスのプロデューサーとして音楽業界に大きな影響を与え、パイオニアと呼ぶべき存在である渋谷陽一氏が亡くなった。

ショックな出来事だった。

病床にいてかなり深刻な状況なんだろうなということは想像できていたのだが、やはりその日が来てしまうとかなり動揺してしまった。

それは予想していた以上だった。

渋谷陽一という名前を初めて知ったのは、NHK-FMの音楽番組『サウンドストリート』だった。

僕が中学生の頃だ。

その番組で出会ったアーティストは数え切れないほどいるし、彼の解説によって音楽の“解像度”が上がったことは何度もあった。

それまで知らなかった音楽への接し方も学んだ。

音楽の聴き方そのものを教わったと言ってもいい。

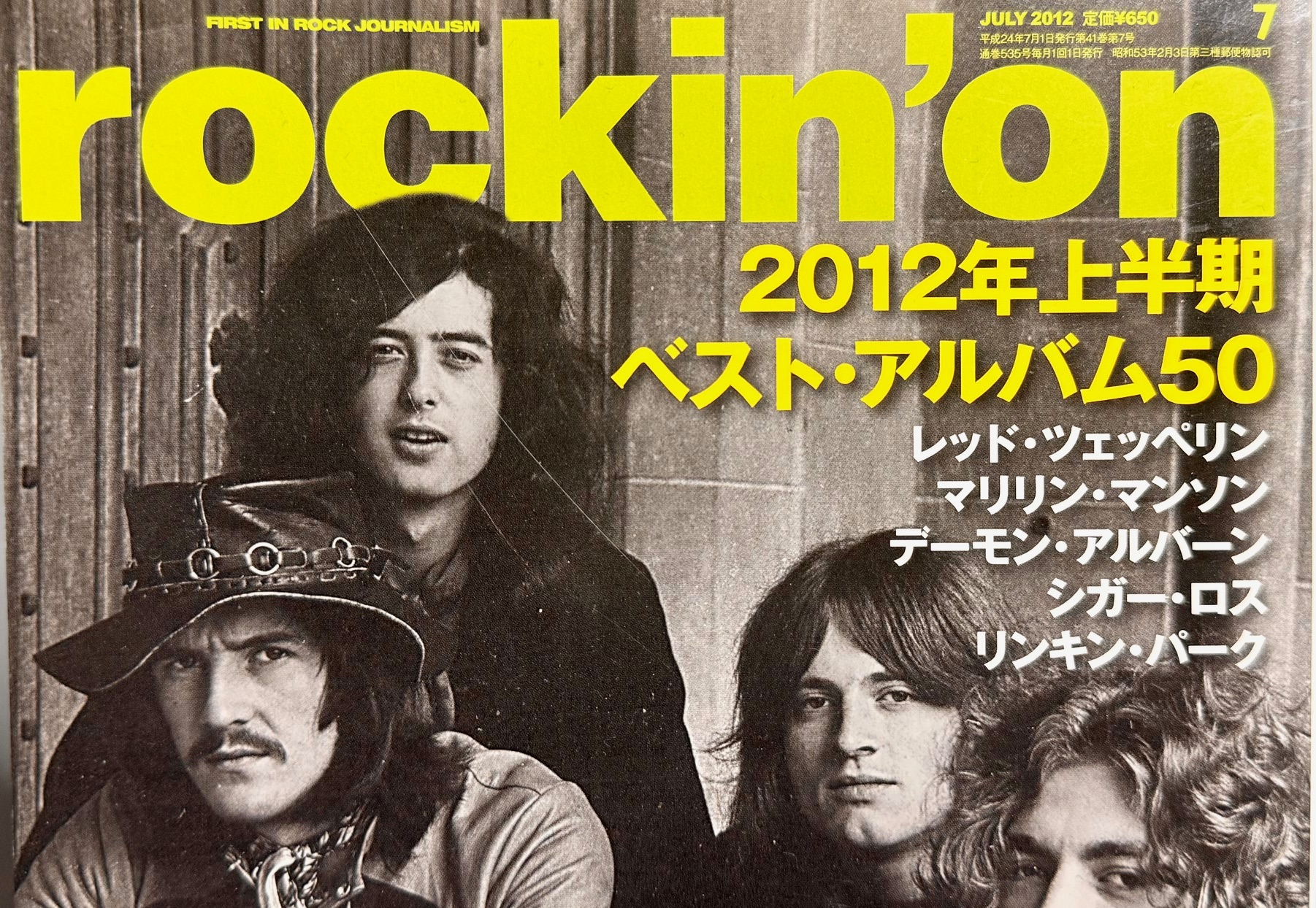

雑誌『ロッキング・オン』については、当時の僕には少し難しすぎて、ちゃんと楽しめるようになったのは大学生以降だったというのが正直なところ。

ちなみに僕がいちばん『ロッキング・オン』を面白いと思って読んでいたのは、渋谷陽一の時代ではなく、2代目編集長・増井修の時代である。

そういえば大学時代、とある女子大の学園祭に渋谷陽一が講演に来るというのを聞き、観に行ったことがある。

女子大の学祭ではあったが、会場には男性客が多かったと記憶している。

彼は自ら持参したカセットテープを再生しながら、曲やアーティストについて語っていた。音楽が流れている間、カセットのケースを手にしてリズムを取っていた姿が印象に残っている。

“生の渋谷陽一”を見たのはそのときだけではない。

90年代、僕はCDショップで働いていたのだが、あるときシャキーラのコンベンション・ライヴに招待されて出向いた東京のホールのロビーで、パンをかじりながらレコード会社の人らしき人物と話している渋谷陽一の姿を見かけた。

聞こえてきた会話やその佇まいから、“変な人”オーラが見事ににじみ出ていた。

渋谷陽一という人は、やはりエポックメイキングな存在だと思う。

評論の手法にしろ、それを誌面に展開する編集方針にしろ、フェスを興行として成立させた手腕にしろ、どれも日本の音楽文化に一石を投じたものだった。

『ロック・イン・ジャパン・フェスティバル』には2度だけ行ったが、そのホスピタリティの高さはフジロックやサマーソニックをはるかに上回るものだった。

初めて行ったときは車で現地入りしたが、前日に駐車場の混雑がネット上で騒がれていたのでやや心配していた。

けれど、当日は何の問題もなかった。

おそらく一日で状況を検証し、即座に改善したのだろう。

その姿勢の根底には、渋谷が“ユーザー=リスナー”の視点を常に持っていたからこそではないかと思う。

フェス会場の莫大な数のトイレに、その意識がよく表れている。

フェスやライヴで延々と並ばされるトイレ問題、あれには本当に辟易する。

その問題を解決しようという姿勢に大きな拍手を送りたい。

トイレに長蛇の列なんてのは嫌なのだ、やはり。

一方で、渋谷陽一に対する批判として、ビジネスライクすぎるという声も根強くある。

音楽業界で働く友人も、その点をよく指摘していた。

確かに彼は優れた経営者だったのだろう。

しかし、それが周囲の人たちをどれほど幸せにしていたかは、また別の話かもしれない。

とはいえ、僕のような“ユーザー”から見れば、そこに大きな不満はなかった。

もちろん「ユーザーさえ満足していればそれでいい」と思っているわけではない。

ただ、ロマンと冷徹なビジネス感覚、その比率でいえば彼はかなり後者寄りだったのかもしれない。

けれど、ロッキング・オン社のあの成功があったからこそ、実現できたロマンがいくつもあったはずだ。

映画『評決』で、ポール・ニューマン演じる主人公と敵対する弁護士事務所のボスが「汚れ仕事で得た利益があるから、プロボノ(無料奉仕)ができる」と語るシーンがある。

現実とはそういうものだろう。

理想やロマンだけでは、正しいことを貫く力は得られない。

渋谷陽一のスタンスとして一貫していたのは、「主役はアーティストではなくリスナーである」という視点だった。

そこが従来の音楽評論や音楽雑誌と大きく異なるところだったと思う。

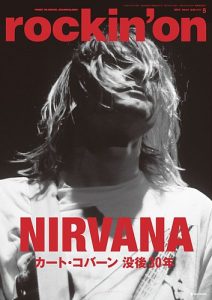

90年代に入りニルヴァーナが登場しロックシーンを席巻したことは、その考えが一般的にも共有されるようになっていくことを象徴する出来事と言える。

カート・コバーンの佇まいは、スーパースターという偶像を拒み、リスナーこそが主役であることを体現した存在だった。

スターを崇めるのではなく、自分自身に目を向けろと言ってるかのような。

同時期ロックシーンにも勢力を広げ盛上がったダンスミュージックもその流れにあるのと思う。

音楽を感じ、自らの肉体を使って踊るという行為。

それはもうミュージシャンさえ求めず、DJさえいれば事足りるというその後のクラブミュージックの巨大化にも繋がる。

そしていま世界中のスタジアムで繰り広げられるシンガロングの光景もそう。

つまり「主役はアーティストではなくリスナーである」という感覚が音楽シーンにも広がっていったのである。

それらは渋谷陽一の先見性の証でもあるように今は思える。

子どもの頃、人格形成に強い影響を与えてくれたのが手塚治虫だとすれば、10代後半から20代の僕にとってそれは渋谷陽一であり、彼が作った『ロッキング・オン』だった。

もちろん、彼の意見すべてに賛同しているわけじゃない。

「なんでそこまでジャーニーをディスるのか?」とか、「ライヴエイドへのあの批判はちょっと違うんじゃない?」とか、言いたいことはたくさんある。

翻訳された歌詞をそこまで重要視するのも、どうなのか……と、首をかしげることもあった。

渋谷陽一を偲んで、どうしても何か書きたくなり書いた。

でも、なんか収集がつかなくなってきた。

とりとめない文章だ。

とにかく、もう彼の言葉が聞けないのかと思うと、どうしようもなく悲しく、喪失感が重く胸にのしかかってくる。